「何が飲みたいですか」

「ホ、ホヒー、ホーヒー、ガ、ノミ……nnnnn」

「えっ?」

「ホ、ホーヒー、ガ、ノミ……タイ、デス」

「?コーヒー?コーヒーが飲みたい?」

「ハ、ハイ…」

やっと通じた。うら若き乙女は真っ赤な顔をして、ハア〜ッとため息をついた。彼女の名はエレナ。わたしがヴェネツィアの自宅で日本語を教え始めたころ、いち早く来てくれた生徒さんのひとりだ。トスカーナ出身の、ヴェネツィア大学日本語学科の一年生。大学の授業の補習をしてほしいと、週一でうちに通っている。

色白の、やさしい、繊細な目鼻立ち。赤みがかった金色の、やや縮れた豊かな長い髪。ふっくらとしたからだつき…。この、ルネッサンス絵画から抜け出してきたような乙女は、日本語という未知の怪物と、毎回、大汗かいて格闘していた。特に音読に手こずっている。

外国語の音読がぎこちないのは、初級ならだれでもそうだ。が、エレナの場合、それに強いトスカーナ訛りが加わるため、余計わかりづらい日本語になってしまう。

トスカーナの人は「か行」が発音できず、「カキクケコ」が「ハヒフヘホ」になる。「コカコーラ」は「ホハホーラ」のように発音される。それは欠点ではなく、特徴なのだが、日本語でそれをやられると摩訶不思議な音の羅列になり、さすがに通じない。

トスカーナ方言はしかし、田舎の言葉などではない。ダンテが「神曲」をトスカーナ方言で書いたことから、イタリア語の基盤とされている、日本でいえば京都弁のような由緒正しい言葉だ。また、フィレンツェを都とするトスカーナ地方は、言わずもがな、ルネサンス発祥の地である。トスカーナの人たちは、訛りも含め、自分たちの文化をとても誇りにしている。

エレナがそんなことを意識しているとは思えないが、トスカーナ訛りは彼女の思考にまで深く根ざしているのか、日本語という異物の流入を固く拒んでいるようなところがあった。エレナが、あー、うーと苦しげに唸りながら日本語を読むのを聞いていると、まるで悪魔と戦っているようなのだ。

では、トスカーナ出身の生徒がみんなそうかというと、そんなことはない。「か行」の発音が最初多少あやしくても、比較的すんなり日本語モードに入っていく。なぜエレナはあんなに苦しそうなのか。そもそも、なぜ日本語を学ぼうと思ったんだったっけ…。

思い出そうとしたが、思い出せない。エレナは初回から大学の宿題を片付けるのに焦っていて、世間話をする間もなかった。19歳で、フィレンツェ近郊の小さな町の出身、ぐらいしか聞いていない。内気で、無口で、すぐあがって赤くなるので、こちらも遠慮してあまり聞けなかった。それに、日本語は苦行とばかりに、レッスンが終わるとそそくさと帰ってしまう。しかし、そろそろちゃんと聞いてみたほうがよさそうだ。

エレナさん、どうして日本語を勉強しようと思ったのですか?

エレナはまるで、不意をつかれた、とばかりに、大きな茶色い目をぱちくりさせた。そして、ちょっと間を置いてから、

「うちはトスカーナの食材を販売する会社をやってるんです…」と重い口を開いた。

「近い将来、日本にも輸出したいから、日本語を勉強しなさいと母が…」

そうなのか。おかあさんの発案だったのか。

「でも、あなたはどうなの?あなたは日本に興味があったの?」

「わたし?あ、ええっと…母の望みですから…。やります…」

首をかしげ、しどろもどろに答えながら、エレナはまだ目をぱちくりさせている。自分で自分の言っていることに戸惑っているようだ。でも、まだ19歳。自分のやりたいことがわからず、おかあさんに言われたとおりやっていてもおかしくない。

わたしが黙ってうなずいていると、沈黙が気まずくなったのか、ちょっと目を伏せ、

「うちは両親が離婚していて…母がひとりで会社を回しています。で、わたしと弟を育ててくれてます。母は、これからは日本だ、日本向けに売っていかなきゃって。あなたがヴェネツィアに行って日本語を勉強して来なさいって…」

なるほど…。

フィレンツェに日本人観光客が押し寄せ、プラダやグッチを大量に買っていた時代だ。エレナのおかあさんが、日本に商機あり、と考えたのももっともである。

90年代後半、イタリアの通貨はまだユーロではなく、リラで、イタリア人にとって日本は恐ろしいほど物価の高い、遠い国だった。簡単に行ける国ではなかった。インターネットもまだ進んでおらず、情報を得るのは容易ではなかった。日本語がわかれば道が開ける。エレナのおかあさんはそう考えたのだろう。そしてエレナはすなおに母に従い、一生懸命日本語を勉強している。

エレナのけなげさ、おかあさんへの愛にほろっとさせられたが、心配にもなった。大丈夫だろうか。つづくだろうか。

そのころ教えていた人たちは、年齢、日本語を学ぶ動機はさまざまでも、自分がやりたいと思って始めたという点は共通していた。

高校生のジョヴァンナはマンガが好きで、日本語でマンガを読みたくてレッスンに来ていた。ヴェネツィアのガラス屋さんの若い店員たち3人組は、日本人のお客さんを獲得し、売り上げを上げるのが目的だった。ブラーノ島から通っているフェデリーカは、誕生日におとうさんから贈られた「源氏物語」に魅せられた。

詩人のパオロは言葉そのものに興味があった。秘書をやっているラウラは、バカなのに偉そぶる上司にうんざりしていて、日本語という、普通の人が知らないような言葉を学ぶことで、ひそかに上司を見下していた。

動機は千差万別でも、みんな多かれ少なかれ、自分がやりたくてやっている。エレナのように、自分はさておき、おかあさんのためにやるという人ははじめてだった。

エレナが苦労しているのを見て、こちらも頭を抱えた。自分の教え方が下手だから、経験が浅くて知識が足りないから…と落ち込んだ。

イタリア人に日本語を教えるにあたって、日本語教授法を受講してひと通り学びはしたが、大学で専門的な勉強を経てきたわけではない。ヴェネツィアで始めたもうひとつの仕事、ライター業もそうだが、ひとりで試行錯誤しながらやっているので、これでいいのかな、という不安は常にあった。

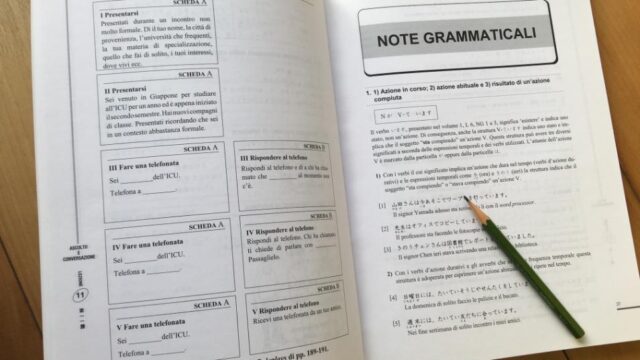

イタリア語で日本語の文法を説明するため、ヴェネツィア大学で使っているという教科書、「grammatica giapponese」を手に入れ、暗記するほど読んで頭に叩き込んだ。が、実際に教え始めると、それぐらいでは全然追いつかなかった。

イタリア人の生徒たちは、日本語が母国語の人間には想像もつかないような質問を次々としてくる。また、エレナのように、内気で質問はしないが、何度説明しても腑に落ちない顔をしていたり、音読のぎこちなさが改善されないといった生徒もいる。何が問題で、どこが引っかかっているのか…。

最初に揃えた資料だけではわからず、日本に帰国した際、大型書店に一日こもり、外国人に日本語を教えるための参考書を山ほど買って持ち帰った。先輩たちの知恵のつまったそれらの本には大いに助けられたが、わからないこと、知りたいことは、また次々と出てくる…。書店にこもって参考書を探すことは、その後、年に一度の帰国時の行事となった。

閑話休題。エレナに話を戻すと、わたしが問題点を調べ、工夫してみても、なかなか改善が見られなかった。相変わらず、苦しそうだ。わたしも疲れ、エレナは日本語に向いていないんじゃないか…そんなふうに感じたりもした。何にでも、向き不向き、相性というものがある。合わないものと格闘するのは苦行以外の何物でもない。

しかし、エレナは七転八倒しながらも辞めようとせず、がんばりつづける。せめて少しでもおもしろいと思ってもらえるといいのだが…。あれこれ考え、試してみるが、力不足でなかなかそうならない。

エレナを戸惑わせたのに、動詞の「て形」というのがある。「花子は買い物に行って、りんごを買った」と、順番に起こる動作を示したり、「今、本を読んでいる」と現在進行中の動作を作ったり、「雨が降っていた」と過去に進行していた動作を表したりもする。

一方、イタリア語では、動詞のかたちは一人称、二人称、三人称、単数・複数、各時制でひとつずつきっかり決まっていて、「て形」を借りて時を表すという作りではない。

しかも「て形」はほかにもいくつもの表現を作る。「晩御飯を作っておく」の「〜ておく」は、先のことを考えて準備。「ひとくちだけ食べてみる」の「〜てみる」は、試すという意味を加える。

このように、「て形」ひとつとってみても、日本語はイタリア語とはまったく異なる構造で時制や意味を表すのだが、わたしの教え方が下手だったからか、エレナはなんか腑に落ちないという顔で、練習問題もよくまちがえる。

そんなエレナが、ようやくわかった、という顔になったのが、行為の授受表現、「〜てあげる、〜てくれる、〜てやる」のときだった。

「子どもの宿題を見てやる」、「彼氏にセーターを編んであげる」、「話を聞いてくれる」など例文を使い、「イタリア語では、fare a qualcuno il piacere di〜(親切に人に〜をする)ってこと。日本語では「て形」を使って動詞で表現しているけど、イタリア語ではper te (あなたのために)、per lui(彼のために)といった副詞節で表現されるようなニュアンスだよ」と説明したら、反応の少ないエレナにしてはめずらしく、はっという顔をした。そして、何度かうなずくと、わたしを見てほほえんだ。それまでずっと重苦しい雰囲気だったレッスンに、ようやく明るい兆しが見えた日だった。

とはいえ、それでエレナが突然、日本語がうまくなったわけではない。日本語との格闘はあいかわらずつづいていた。ただ、彼女の表情が、前より少しだけやわらかくなったような気がする。自分の敵がどういうヤツか、ちょっと垣間見えたからだろうか。

そんなエレナをずっと教えていきたいと思っていた。けれども、ある日、それができなくなった。ヴェネツィア大学の代用教員採用試験に合格し、大学で教えることになった。それで、大学生に個人レッスンをすることができなくなったのだ。

エレナのことは気がかりだが、大学というイタリアの組織に属し、日本語の専門家がそろった環境で働けることは、わたしにとってはステップアップである。新たな学びと成長の、またとない機会である。

申し訳ないなと思いながら、エレナに伝えると、最初は心細そうな顔を見せた。が、すぐに笑顔をつくり、わたしの新たな門出を祝ってくれた。内気だった少女、ろくに物も言えなかった少女が、いつの間にか成長していた。

最後のレッスンを終え、帰るとき、エレナと肩を抱き合った。同じ大学にいるんだから、わからないことがあればいつでも聞きに来てね。そう言って別れたのだが、ことはわたしが想像していたほど単純ではなかった。

ヴェネツィア大学の日本語学科はマンモス学科だった。教室は大きな講堂で、二百人もの生徒が集まっている。自宅のリビングで個人授業をしたり、語学学校で十人程を相手に教えていたのとはスケールがちがう。マイクがないと声が届かないし、黒板では見えづらいからスライドも必要だ。

初めて教壇に立ったときは、足がふるえた。学生たちの目がわたしの一挙手一投足に注目している。それもそのはず、彼らはこの秋に大学に入ったばかりの新一年生で、lettoreと呼ばれる語学教師であるわたしは、彼らがはじめて出会う日本人なのである。こうして初日、わたしは講堂にあふれかえった新入生たちの、好奇心まるだしの目にさらされた。

こんなにたくさん生徒がいては、とても今までのように、ひとりひとりに寄り添うようには教えられない。限られた時間で効率よく教えるためには、文法やニュアンスの説明を、イタリア語で的確に伝えることも重要だ。新たな環境にフィットした授業をするために、勉強したり、工夫したり、教材を作ったり…エレナのことを思い出す間もないぐらい、忙しくなってしまった。

また、物理的な問題もあった。教室は授業ごとに変わるから、休み時間の間に移動しなければならない。それも、必ずしも同じ建物内ではないので、別の地区にある別の教室まで走ることもしばしばだ。それは生徒にとっても同じだから、受け持ちの授業の生徒でない限り、なかなか顔を合わせる機会はない。わたしの受け持ちは新入生、エレナは上級生だから、教室もちがうし、偶然会うことはなかった。

しかし、そんなあわただしい日々のなかでも、エレナのことを忘れていたわけではない。ときどき思い出しては、日本語の勉強は進んでいるだろうか、と気になっていた。

大学では筆記試験のほか、口頭試験もある。大勢の生徒を採点する立場に立ってみて、口頭試験の評価のむずかしさを知った。日本語で会話する力を問われるわけだが、みんなが見ている前で答えるので、内気な人、緊張しやすい人は実力が発揮できないことも多い。

エレナは大丈夫だろうか…。内気なエレナの、トスカーナ訛りの、ぎこちない日本語を思い出す。あがらないで、落ち着いてやれればいいのだが…。エレナが口頭試験を受ける姿を想像して、やきもきした。上級生を受け持っている先生に、エレナがどうしているか聞いてみたいと思ったが、誰が誰を教えているかもわからない。自分も自分のことで精一杯で、そんな余裕もないまま、日々が過ぎていった。

次の年は、上級生も担当するようになった。二百人を相手に、「あ、い、う、え、お!」と叫ぶような力仕事はなくなったが、その分、複雑になってくる文や語彙を教えるのに頭を使う。

生徒たちの数も、いつのまにか半分に減っている。はじめは熱烈に日本語を学びたいと思っていても、いざやってみると、合わなかったり、ついていけなかったり、ほかにやりたいことを見つけたりして、離れていく子も多い。好きだからつづく、というわけでもないのだ。

エレナはどうしているだろう。連絡もないけど、つづいているのだろうか。それとも、おかあさんの言うなりにするのがバカバカしくなって、やめちゃっただろうか。学生数が半分に減った教室で、ふと、彼女のことを思った。

それから何年か経った。わたしはヴェネツィア大学で一般向け公開講座を受け持つのに加え、ボローニャ大学で新たに開設された日本語学科で教えるため、週2回、ボローニャまで電車で通っていた。

そのころには、ヴェネツィアで、ボローニャで、日本語について、留学や進路について生徒から相談されることも多くなり、エレナのことはすっかり忘れてしまっていた。

そんなある日、エレナから手紙が届いた。差出人の住所はフィレンツェ近郊の町になっている。エレナはトスカーナに帰ったのか?

宛名書きの、見慣れた丸っこい字に、レッスンをしていた日々の思い出がなつかしくよみがえる。封を切るのももどかしく、乱暴に破って開けると、手紙には、ヴェネツィア大学を卒業しました、とあった。そうなんだ。エレナはやったんだ。やり通したんだ…。

いつも大汗かいて、色白の頬を真っ赤に染めて、日本語と格闘していたエレナ。トスカーナ訛りが抜けず、コーヒーをホヒーと言っていたエレナ。がんばっても、がんばっても、苦闘は終わらず、日本語は向いていないんじゃないかと思われた。だけど、つたない教師の心配など乗り越え、やり遂げた。りっぱに初志貫徹して、卒業証書を手に入れた。エレナの快挙に、思わず目頭が熱くなった。向き不向きなんて関係ないのだ。やるか、やらないか、それだけなのだ…。

急いで机の引き出しをかき回し、エレナの電話番号を書いた紙を見つけると、電話した。

「おめでとう! 」

「ありがとうございます…」

あのなつかしいトスカーナ訛りが、受話器の向こうに聞こえる。

「おかあさんはさぞ喜んでいらっしゃるでしょう?」

「ええ、とても…」

相変わらず無口なエレナと、会話はそれ以上発展せず、おめでとう、ありがとうございます、を何度かくり返し、通話は終わった。その後はなんとなく疎遠になってしまい、あの、ルネッサンス絵画の聖母のような顔を再び見ることはなかった。

エレナはその後、どうしたのだろう。おかあさんの望みであった、日本にトスカーナの食材を輸出するというビジネスに着手したのだろうか。がんばり屋さんの彼女のことだから、一歩ずつでも着実に実家の商売を広げ、おかあさんを喜ばせたかもしれない。

あるいは、大学を卒業した時点で、おかあさんへの義理は果たしたと思ったか。日本語なんてもうこりごり。これからは自分の好きなことをやるのだと、日本語とは縁のない生活に進んだかもしれない。どっちもあり得る。人生も、自分も、驚きの玉手箱。なにが飛び出してくるかなんてわからない。

ホヒー、ガ、ノミ、タイ、デス…。

顔を真っ赤にして、目をパチパチさせて、日本語という異界の言葉と必死で取り組んでいたエレナ。人一倍努力し、苦手なことを克服していったエレナ。そのひたむきさには、なにかこちらの頭が下がるような、神聖なものがあった。

エレナには日本語を教えたが、より多く教わったのは、たぶん、わたしのほうだ。

★最後まで読んでくださり、ありがとうございます!ブログランキングに参加しています。よかったら応援クリックしていただけるとうれしいです。

![]()

にほんブログ村

カバー写真 UnsplashのTim Gouw(イメージ写真です)